| Категории раздела |

|

РАЗНОЕ [0]

|

|

РОДОСЛОВНАЯ [8]

Статьи имеющие отношение к родословной

|

|

ИСТОРИЯ [6]

Статьи, связанные с историей мест проживания моих предков.

|

|

| Статистика |

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

|

В категории материалов: 6

Показано материалов: 1-6 |

|

Сортировать по:

Дате ·

Названию ·

Рейтингу ·

Комментариям ·

Просмотрам

Киренск стал центром Илимского края после упразднения Илимска как уездного города. До этого Киренск был небольшим острогом, в котором, не считая церковников, проживало по данным 3-й ревизии 152 души муж. пола, в том числе 38 служилых, 6 ссыльных, 16 обротчиков, 28 разночинцев и 64 посадских. Удобное положение на стыке двух рек — Лены и Киренги — предопределило судьбу Киренского острога. Развитие торговли по Лене, особенно после отмены государственного хлебного обложения крестьян, поставило Киренский острог на центральное место в Илимском крае.

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 35 |

Author: В.Н. Шерстобоев Илимская пашня Том2 |

Добавил: Marshal |

Дата: 27.06.2025

|

|

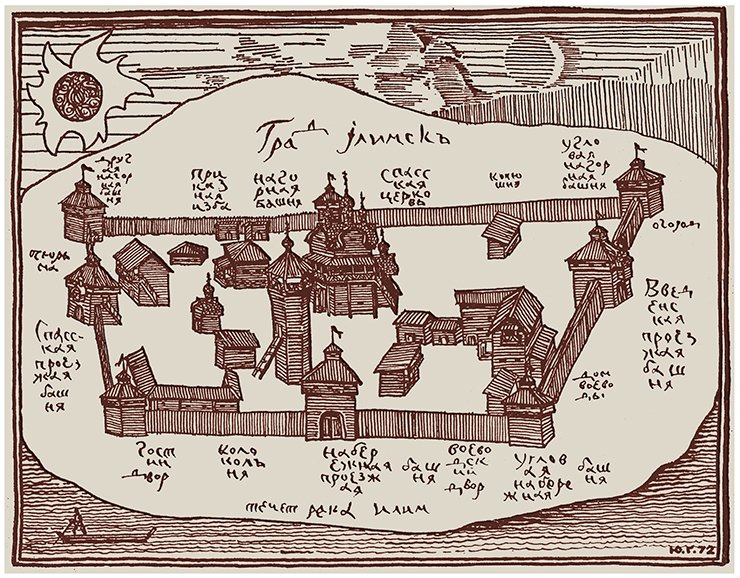

Город Илимск или Илимский острог являлся центром одноименного уезда до 1775 года, после чего Илимск стал внештатным городом, где еще некоторое время проживали комиссары. Потеряв былое торговое и путевое значение, Илимск уже в начале XVIII века превратился в «город», населенный наполовину канцеляристами и казаками. По ведомости города Илимска 1769 года (Фонд 75, опись 2, арх, № 1177) «город Илимск герб имеет единственно на казенной печати: соболь, сверху звезда и под ним стрела... Оной город стоит на берегу Илима реки, по компасу в части азии, между нордом и вестом. Жилья онаго в городе на версту и 120 сажен, а за рекой Илимом — малое житье, показано в плане (его и не составлялось)... В Илимске и в уезде народ живет христианского закона; ясашные брацкие и тунгусы — идолаторского закона».

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 29 |

Author: В.Н. Шерстобоев Илимская пашня Том2 |

Добавил: Marshal |

Дата: 27.06.2025

|

|

Облик острогов и слобод в XVIII веке изменился мало. Как и в XVII столетии, они являлись волостными центрами, где имелась приказная (позднее — мирская) изба и другие казенные или общественные постройки.

Остроги и слободы представляли чаще всего небольшие деревни с самым разнообразным населением, в наиболее крупных из них жили посадские.

Нижне-Илимская слобода, Усть-Кутский острог, Криволуцкая слобода, Чечуйский острог, Тутурская слобода, Илгинский острог, Ново-Удинская слобода, Яндинский острог, Братский острог.

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 31 |

Author: В.Н. Шерстобоев Илимская пашня Том1 |

Добавил: Marshal |

Дата: 27.06.2025

|

|

Православная церковь сыграла большую роль в освоении сибирских земель. В XVII в. в каждом вновь основанном остроге вскоре появлялась деревянная церковь, которая не только служила для удовлетворения духовно-религиозных нужд, но и становилась центром общественной жизни. Здесь торжественно объявлялись новые законы, указы, здесь совершалось приведение к присяге на верность, здесь встречали почётных гостей и отмечали праздники. В XVIII — начале XX в. много храмов было построено в сёлах. Как правило, церкви строились на сборные суммы, собираемые по разрешению церковных властей на определенной территории, или на деньги меценатов.

Православные священнослужители, пришедшие вместе с казаками-землепроходцами в суровые необжитые края, были духовными проводниками православной культуры не только среди прибывшего сюда русского люда, но и среди коренных народов, неся нелёгкий крест миссионера. Приходские священники являлись настоящими подвижниками. Часто они участвовали в строительстве церковных зданий. Наряду с богослужениями и исполнением различных треб, которые занимали много времени, священнослужители следили за нравственностью в своём приходе, организовывали церковно-приходские школы и сами преподавали в них, помогали обездоленным людям (при храмах нередко строились богадельни). Они писали церковные летописи, занимались научной деятельностью, наблюдали за погодой и т. д.

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 2196 |

Author: к сожалению автора не выписал :( |

Добавил: Marshal |

Дата: 29.10.2016

|

|

Иркутск, основанный в 1661 г. довольно быстро стал крупным административным центром. Первоначально он управлялся приказчиком и подчинялся енисейскому воеводе.

Первым воеводством восточнее Енисея стало Якутское: указ о его образовании издан в 1638 г. фактически же первые воеводы с казаками, стрельцами и вооружением прибыли в Якутск лишь в 1641 г.[1] Границы воеводства (разряда) были определены так: «Быти всем рекам, как пали в Лену по Ленским новым острожкам».

В 1648 г. учреждён Илимский уезд или разряд во главе с воеводой. Он охватывал территории Средней Ангары и Верхней Лены.[2] Фактически же первый воевода приехал в Илимск в 1649 г.[3] В 1687 г. Илимск подчинён Якутску, но сохранил воеводу[4].

В 1680-х гг. Иркутск становится административным центром. Воевода там появляется по «Иркутской летописи» в 1682 г., а фактически в 1681 г.[5] В 1686 г. он получает статус города (в некоторых работах пишут: «по высочайшему повелению», что явно неверно; на самом деле – по решению Сибирского приказа) и становится центром уезда. К нему причисляются остроги Балаганский, Верхоленский, Идинский и слобода Бирюльская («Иркутская летопись», с. 5–6). В 1696 г. казаки и стрельцы Селенгинского, Ильинского и Кабанского острогов осаждали Иркутск из-за того, что воевода А. Савёлов не выдал им денежного и хлебного жалованья. Следовательно, Западное Забайкалье вошло в состав Иркутского уезда до этого. Поскольку на «Чертеже Иркутского города», первоначально составленном в 1695 г., эти остроги также показаны, остаётся сделать вывод, что они были приписаны к Иркутску раньше. По сведениям «Иркутской летописи», в 1717 г., Якутск был подчинён иркутскому воеводе.[6] Но якутский историк А. А. Калашников считает, что это произошло в 1719 г.; к этому же году он относит образование Иркутской провинции, в состав которой «вошли: Иркутский, Верхнеудинский, Нерчинский, Илимский, Чукотский уезды и Камчатка».[7]

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 2074 |

Author: Дулов А. В. |

Добавил: Marshal |

Дата: 29.10.2016

|

|

Историко-культурная трактовая зона Предбайкалья входит в состав южной таёжной подзоны Восточной Сибири, занимая часть Иркутско-Тулунской равнины, через которую: проходят Московский тракт и Сибирская железная дорога. Протяжённость её земель с запада на восток составляет около 1000 км, с юга на север 80 км, по 40 км в правую и левую сторону от Московского тракта. Самой крупной рекой, протекающей на этой территории с юга на северо-запад, является Ангара, единственная река, вытекающая из Байкала. К её бассейну относятся такие многоводные и быстротекущие реки, как Китой, Белая, Ока, Ия, Уда. Бирюса — самая западная крупная река притрактовой историко-культурной зоны Предбайкалья — впадает в Тасеевку (Красноярский край). Местом рождения этих рек являются горы Восточных Саян. Мелкие реки, обильно прошивающие в разных направлениях этот массивный регион, редкие озера и множество ключей вместе с уже перечисленными крупными реками в достатке обеспечивают его наземными водами. Леса и перелески, состоящие из сосны, березы, осины, сменяемые лугами, плодородные земли, более мягкий климат, чем на севере Предбайкалья, откуда пошло освоение этих земель русскими, вызвали во второй половине XVII — начале XVIII в. внутреннюю миграцию населения из северных уездов Иркутской губернии — Илимского, Киренского. Одновременно на эти земли шло вольное переселение русских с Севера России. Благоприятные условия для земледелия, обилие солнца привели к развитию в крае товарного земледелия.

ИСТОРИЯ |

Просмотров: 1812 |

Author: А.К. Нефедьева |

Добавил: Marshal |

Дата: 29.10.2016

|

|

|

|